Text: Julia Baron // Ton & Editorial: Katharina Vorndran

Editha Beier

Sich mit der Gruppe „Frauen für den Frieden Magdeburg“ auseinanderzusetzen und nicht über den Namen der ehemaligen und zuvorderst ersten Gleichstellungsbeauftragten Magdeburgs zu stolpern, ist schier unmöglich. Insbesondere wenn die Themenschwerpunkte der Gleichstellung und Emanzipation näher ins Licht rücken, erscheint ihr Name fast synonym für eine gewisse politische Durchsetzungskraft. So erinnert sich im Gespräch eine Zeitzeugin an die „kämpferischen Reden“ Beiers, mit denen sie nicht immer Zuspruch fand, aber das Vorankommen politischer Ziele zur Notwendigkeit machte. Dass 1990 überhaupt ein Amt für Gleichstellung eingerichtet wurde, ist auch ihrem Engagement zu verdanken.

Wie schon so oft seit dem Fall der Mauer, spricht Editha Beier über ihre Zeit in der Friedensbewegung, die von großer Beunruhigung und dem Wunsch nach einer gleichgesinnten Gemeinschaft geprägt war.

Getroffen hat man sich privat. Immer zu Hause und kaum öffentlich. Ausnahmen gab es nur, wenn die Frauen in einer Friedensdekade, wie etwa „Schwerter zu Pflugscharen“, engagiert waren.

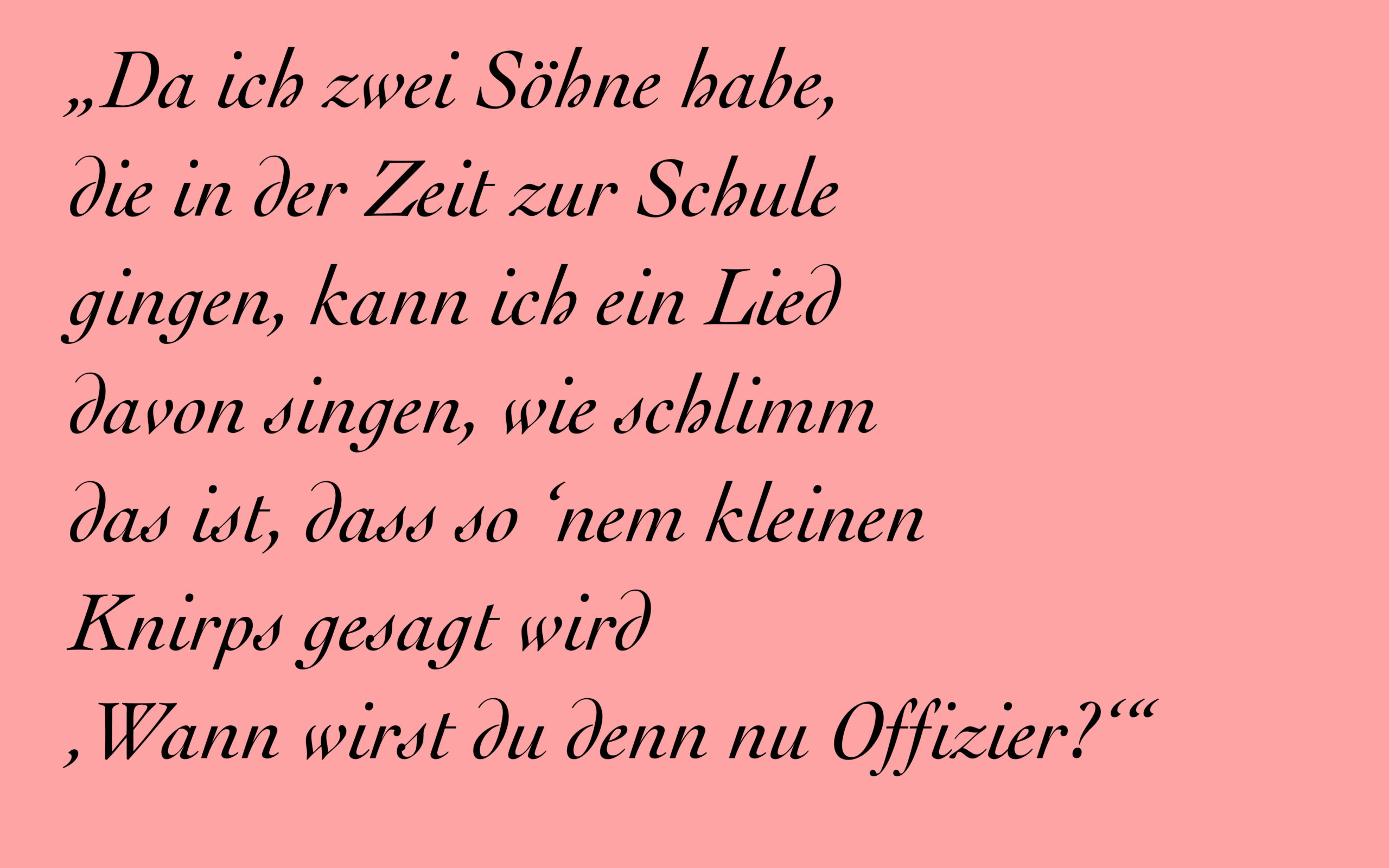

Eine Vorliebe habe sie selbst für die Texte von Christa Wolf oder Ingeborg Bachmann gehabt. Damals politisch hochaktuell, waren dies für sie impulsgebende Schriftstellerinnen. Beschäftigt hat sie sich jedoch mit weitaus mehr. Feministische Theologie, Umweltschutz, die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 … Systemsprengende Dinge, wie sie selbst es beschreibt, waren Knackpunkte dafür, womit sie sich auseinandersetzte. Ein Bereich, der auch im Gespräch mit anderen Zeitzeuginnen in den Vordergrund rückte, war die Erziehung zur Militarisierung. In Kindergärten und Schulen bereits auf dem Plan, wurde dies scharf von den Frauen kritisiert.

Die Entmilitarisierung hatte einen hohen Stellenwert in der Frauenbewegung

Dieser Widerstand gegen die Militarisierung der DDR stellt sich generell immer wieder in den Mittelpunkt. So wie Editha Beier immer wieder darauf zurückkommt, zeigt sich auch in Gesprächen mit anderen Zeitzeuginnen der hohe Stellenwert der Entmilitarisierung. Auch, wenn sich einige, so wie Editha Beier selbst, mehr gewünscht hätten: Auseinandersetzungen, die noch viel tiefer in die Strukturen der DDR durchgedrungen wären, Veränderungen sichtbarer hervorgerufen hätten. Das betraf nicht nur die staatliche Ebene, sondern auch patriarchalische Strukturen der Gesellschaft. In der Kirche, Familie, am Arbeitsplatz.

Einzelnen Frauen ging das einen zu großen Schritt in eine Richtung, die sie selbst nicht beschreiten wollten. So wollten viele keinen Dialog über Gleichberechtigung führen, der losgelöst von ihren Ehemännern stattfinden sollte. Generell gab es einige Unstimmigkeiten darüber, was das Patriarchat für jede Einzelne bedeutete und wie radikal dagegen vorzugehen sei. Und so kamen mit dem Herbst 89 auch innerhalb der Frauenbewegung große Veränderungen. Interne Konflikte führten zur Teilung in drei themenkonzentrierte Arbeitsgemeinschaften, die sich mit frauengerechten Strukturen in Kirche und Gesellschaft, Partnerschaft sowie Schulbildung und Erziehung beschäftigten. Aus einer Initiative wurden viele, deren Beziehungen untereinander jedoch nie abrissen.