Autorin: Olga Kruse

Das Theater, ein Ort für Kreativität und Ausdruck. Denken und Fühlen. Sehen und Staunen. Ein Ort, der Lebloses wieder zum Leben erwecken und Unausgesprochenes verständlich machen kann.

Das Regime in der DDR forderte auch die Theater zur politischen Kritik heraus. In Magdeburg setzte dieser Prozess erst in den 80er Jahren ein. Während der Friedlichen Revolution formten auch die Kulturschaffenden in den Theatern Kritik und Proteste offen mit, dazu gehörten Dirk Heidicke im Maxim-Gorki-Theater (das heutige Opernhaus), Norbert Pohlmann in den Kammerspielen Magdeburg (das heutige Schauspielhaus) und Elke Schneider im Puppentheater Magdeburg. Zusammen mit dem Städtischen Kabarett gehörten die drei Häuser zum Kombinat der Bühnen der Stadt Magdeburg. Sie wurden städtisch geleitet, personell besetzt und finanziert.

Dirk Heidicke: Das Theater – zwischen Soljanka und Revolution

Der gebürtige Magdeburger Dirk Heidicke lebt und arbeitet heute noch in seiner Heimatstadt als freier Autor.

© Meyke Schirmer

Wer Dirk Heidicke fragt, was das Theater für ihn bedeute, und dabei aufmerksam seine Mimik studiert, könnte eine mögliche Antwort erahnen. Die dunklen Augen leuchten auf und ein kleines Lächeln huscht über die schmalen Lippen des freien Autors.

Für mich ist Theater die höchste Kunstform, da hier so viele Künste zusammenkommen. Die Musik, die bildenden Künste im Bühnenbild, das Wort durch den Autor, der Ausdruck durch das Schauspiel und die Regie. So viele Leute kreieren ein Gesamtergebnis. Und hinterher liegt man sich in den Armen und freut sich. Das ist viel schöner als alleine einen Roman zu schreiben und zu hoffen, dass ihn irgendwer liest. Man weiß auch nicht, ob die Leute auf Seite acht wirklich lachen. Im Theater ist aber alles live: das Lachen, das Weinen, der Applaus.

In der Zeit von 1986 bis 1992 verdiente Heidicke sein Geld noch hauptsächlich als Theaterbeleuchter im Maxim-Gorki-Theater. In dieser Funktion erlebte er auch die Friedliche Revolution Magdeburgs im Herbst 1989. In der Stadt massierte sich der Protest, im Theater trugen die Schauspieler nach den Vorstellungen eine Resolution vor.

Es war so, dass bei dem üblichen Schlussapplaus das Ensemble auf der Bühne stand. Dann kamen die anderen Schauspieler von der Seite dazu, sodass alle Schauspieler des Theaters auf der Bühne standen. Die Techniker und ich als Bühnenbeleuchtung haben uns einfach dazu gestellt. Ein Schauspieler hat dann die Resolution verlesen. Auch Flugblätter haben wir dazu verteilt. Die Reaktion des Publikums hing stets von dem vorhergehenden Kulturerlebnis ab. Wenn ein Stück lief, wie zum Beispiel „Einer flog über das Kuckucksnest“, und da ist eine antiautoritäre Stimmung sowieso schon im Stück drin, dann gab es am Ende besonders viel Jubel, alle klatschten und standen auf. Es gab aber ebenso zahme Stücke, nach denen es gemäßigter war. Auch am Theater gab es ein paar Stalinisten, die bei der Resolution nicht mitgemacht hatten, aber das war eine verschwindende Minderheit.

Auch der Generalintendant, Karl Schneider, hat beim Vortragen der Resolution nicht mitgemacht. Seit 1972 bestimmte er an vorderster Front nicht nur das Theatergeschehen im Maxim-Gorki-Theater und den Kammerspielen, sondern gehörte auch der Bezirksleitung der SED an. Dies war weder für Dirk Heidicke, noch für die anderen Mitglieder der Theaterhäuser ein Geheimnis.

Natürlich wussten wir das alles. Er hat auch offen und oft erklärt, dass er zuerst Kommunist und dann erst Theaterleiter sei. Kommunist zu sein, sei ihm wichtiger als Theater zu leiten. Die Welle der Revolution hat ihn, wie auch die gesamte Partei überrollt. Das alles kam so plötzlich und war so groß, dass die alle damit sehr überfordert waren. Der Generalintendant hat sich dann ins Büro zurückgezogen und war zu der Zeit nicht mehr sichtbar.

Doch damit eine derartig starke Welle überhaupt entstehen kann, müssen sich bereits vorab starre Strukturen lösen oder zumindest lockern. Diesen Eindruck vermittelt unter anderem Heidickes Mitgliedschaft im Schriftstellerverband der DDR. Wie die meisten technischen Mitarbeiter des Theaters war er neben seinem Beruf anderweitig künstlerisch tätig. Seine Leidenschaft galt und gilt immer noch dem Schreiben von Theaterstücken. So gehörte er bereits in frühen Jahren zum Autorennachwuchs des Schriftstellerverbandes der DDR.

Selbstverständlich hat die Partei den Schriftstellerverband überwacht, aber gleichzeitig haben sie die Zügel auch locker gelassen, denn sie wussten, dass sie die Leute nicht einsperren können. Denn irgendwo muss der Ausdruck ja hin, notfalls wird es nicht gedruckt. Es war alles nicht so plump, wie man denkt. Das waren wirklich nur 20 Prozent oder vielleicht sogar nur zehn Prozent, die von der Staatsführung überzeugt waren. Die meisten wollten die DDR auch nicht abschaffen, sondern reformieren. So waren da durchaus kritische Autoren dabei und die Frage galt immer nur dem Maß der Kritik.

Sein Debüt legte Dirk Heidicke mit der politisch angehauchten Märchenkomödie „Hand der Prinzessin“ im September 1989 im Theater ab. Eigentlich hätte eine traditionelle Lesung stattfinden sollen; der Schriftstellerverband schickte den Nachwuchsautor und dieser führte stattdessen mit den Schauspielern, seinen eigenen Kollegen, ein Theaterstück auf.

Das Ding war ausverkauft und der Saal rappelvoll. Es war natürlich ein politisches Stück, das auf die zu Ende gehende DDR anspielte. Die Parallelen waren offensichtlich, das haben die Leute gemerkt, dass hier ein Staat versinkt, wenn sich nicht etwas ändert. Ich hatte keine Angst ein systemkritisches Stück zu inszenieren, aber ein gewisses Risiko ging man schon ein. Doch man wurde ja nicht gleich verhaftet … Die künstlerische Aufregung war viel größer! Es gab schon bestimmte Staatskunst, aber darunter war alles renitent. Man hat alles zwischen den Zeilen verpackt, aber das Publikum wusste es ja. So wurde bewusst etwas „ganz Schlimmes“ geschrieben, von dem man wusste, dass es gestrichen wird und dafür konnte der Rest reingeschummelt werden. Hätte man nichts Schlimmes reingeschrieben, dann hätten sie trotzdem irgendwas gefunden und es zensiert, vielleicht etwas, das einem selbst sehr viel wichtiger war.

Ein unzensierter und wichtiger Ort war für die Theaterleute die hauseigene Kneipe – die Theaterkantine, liebevoll „Casino“ genannt. Hier wurde nicht nur gemeinschaftlich Soljanka gegessen – die Portion für eine Mark –, getrunken und geraucht, sondern auch kein Blatt vor den Mund genommen.

Parallel zu seinem Beruf als Theaterbeleuchter schrieb Heidicke als junger Nachwuchsautor Theaterstücke.

© Dirk Heidicke, Privatsammlung

Es war ein Treffen mit Freunden – vor, während und nach der Probe oder Vorstellung. Das war die beste Kneipe der Stadt mit den interessantesten Leuten, alles Künstler und Intellektuelle. Deshalb habe ich auch 90 Prozent meiner Abende dort verbracht. Ich habe nie Magenprobleme, denn ich habe damals mindestens Tausend Soljanka gegessen

(lacht). Schauspieler, Techniker, Regisseure – wir alle saßen zusammen und haben täglich die aktuellen Ereignisse diskutiert. Klar wusste man, da ist einer dabei und man wusste nicht wer. Aber das hat einen nicht daran gehindert, offen zu sprechen, lange vor der Wende und während der Wende sowieso nicht. Das wird sehr oft falsch dargestellt. Bei Anwesenheit des Generalintendanten hat man nicht unbedingt laut gerufen, dass der Staat weg muss. Da hat man schon gewartet bis er raus war, aber im Casino war er sowieso so gut wie nie.

Und trotz der vielen aufregenden Ereignisse in der eigenen Stadt, die durchaus in Dirk Heidickes Interesse waren, ließ er sich lieber davon erzählen als aktiv dabei zu sein.

Diese Ereignisse haben nicht alles überlagert, denn der normale Alltag ging auf jeden Fall weiter. Ich habe alles durch die anderen mitbekommen, man hat sich ja alles im Casino erzählt. Nach dem Mauerfall sind natürlich viele gleich los, kamen nachts in Helmstedt an und da machen die Kneipen aber auch um zehn Uhr abends zu. Zur Probe am nächsten Tag waren alle wieder pünktlich da, denn das Theater ist kein normaler Job, zu dem man sich hin quält. Man wusste auch einfach, dass die Politik Tag für Tag zerbröselte und dass es nicht mehr lange dauern würde.

Nicht mehr lange dauerte auch die Lebenszeit des Maxim-Gorki-Theaters. Am Sonntagnachmittag, des 20. Mai 1990 steht das Große Haus in Brand. Das Feuer schreitet so schnell voran, dass die Sicherheitstechnik des Theaters versagt und der Großteil des Bühnenraums zerstört wird. Ein technischer Defekt wird ausgeschlossen, Brandstiftung nicht. DDR-Theaterkritiker Friedemann Krusche setzt im Buch Theater in Magdeburg den Brand symbolhaft mit dem Ende der DDR-Ära gleich: „Gleichwohl ist Symbolik im Spiel. Das Haus, mit der DDR gegründet und oft kritiklos in ihren Diensten, muss, so scheint es, mit ihr untergehen.“

Norbert Pohlmann: Von Emotionen, Umbrüchen und Möglichkeiten

Etwas aktiver verfolgte der heutige Geschäftsführer des Kunstvereins „Forum Gestaltung“, Norbert Pohlmann, die Ereignisse auf der Straße. In den 80er Jahren hatte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Literaturgeschichte an der Pädagogischen Hochschule gearbeitet und für seine Studierende Theaterpraktika organisiert. Dadurch war er gut mit den Bühnen der Stadt vernetzt und hat den Prozess um die Gründung der Freien Kammerspiele aktiv miterlebt.

Das war eine Zeit des Aufbruchs, der Sprachfindung, der Polarisierung. Eine Zeit ambivalenter Gefühle. Der Angst auch, aber auch des wunderbaren Gefühls, die Ängste zu verlieren. Für mich ist Freiheit Abwesenheit von Angst. Und das war so ein Gefühl nach dem Oktober 89. Zu gehen war für mich kein Thema. Und ich habe sehr ermutigend zur Kenntnis genommen, was möglich ist, man kann tatsächlich sehr viel mehr erreichen, als man glaubt.

Alles andere als angstfrei war der Abend des 9. Oktober 89 nach dem Montagsgebet im Dom, den Pohlmann miterlebte und an dem sich alles zuspitzte – es war der Abend des offiziellen Schießbefehls. Viele befürchteten, dass Blut fließen würde.

Es herrschte eine Ruhe, wie die Ruhe vor dem Sturm. Wenn Sie ganz angespannt sind, dann reden Sie nicht. Dann beobachten Sie alles ganz genau und sehen alles wie durch eine Lupe, manchmal sogar wie durch Zeitlupe. Man hat gesehen, wie viele wir waren und, dass die Angstmacherei nicht gewirkt hat. Es blieb gewaltfrei, dunkel zwar, denn die Straßenbeleuchtung war zentral ausgestellt, so konnte man nicht sehen, wie viele Sicherheitskräfte und Kampftruppen wirklich da sind. Ich selbst glaube aber, dass diese Kampftruppen genauso viel Angst hatten wie wir. Denn das sind genauso die Väter und Brüder von denen, die im Dom waren. Dann entlud sich die Spannung, ein leiser Jubel darüber, dass nichts passiert war. Freude.

Aufgebracht protestierten die Magdeburger vor dem damaligen Oberbürgermeister am 4.11.1989 auf dem Domplatz. ©Stadtarchiv Magdeburg, Sammlung Lück

(Stiftung Kunst – und Kultur der Stadtsparkasse Magdeburg.)

Ein weiteres wichtiges Ereignis war das von den Künstlerverbänden einberufene Bürgerforum, das sich am 4. November 1989 am Domplatz abspielte. Durch seine Tätigkeit als Theaterklubleiter für Studierende, war Pohlmann Mitglied im Kulturbund, der seinen Sitz im Klub der Intelligenz – Otto von Guericke in der Hegelstraße hatte. An jenen Tag erinnert er sich auch an durchaus ambivalente Gefühle.

Neben der Euphorie, endlich die Sprache wieder gefunden zu haben zum „Subjekt“ der Geschichte zu werden, war die Stimmung mitunter auch sehr destruktiv. Der Wunsch nach Veränderung entäußerte sich je nach Motivlage, und die Zielvorstellungen waren, wie die Forderungen, sehr vielfältig. Aber immer schön war es, zu erleben, dass die Leute zum Mikrofon geschritten sind und den Mut hatten zu erzählen, wie es ihnen erging, was sie fühlten und welche Hoffnungen sie hegen. Dieser Prozess hat sehr viel Freude gemacht, aber manchmal kam er an sein Ende, an die Grenzen der Kommunikation. Es gibt ein schönes Bild, wie ein relativ kleiner Mann sich die Hände in Form eines Trichters vor den Mund hält und schreit. Das habe ich auch erlebt, wie Leute einfach nur Brüllen und jegliche Konstruktivität verlieren.

Neben der Kirche war für Norbert Pohlmann insbesondere das Theater ein Raum für Reflexion und Ausdruck. Und das nicht nur innerhalb der Inszenierungen. Dabei sind ihm jene Abende von Bedeutung, als die Schauspieler nach den Vorstellungen „ihre Masken fallen ließen“ und vor das Publikum traten.

Die Stimmung im Publikum war genauso wie im Dom – die „Befreiung“ war spürbar. Vom Verhalten her war alles dabei: Vom ängstlichen Umgucken und dem innerlichen Fragen „Haben sie das gerade wirklich gemacht?!“ oder „Darf man das machen?“; später wurde auch laut applaudiert und gejubelt. Vieles wurde mit Enthusiasmus vorgetragen. Man sah, wie in allen Lebensbereichen die Angst immer mehr verschwand. Die Zeit wurde bunter, offener, direkter.

Und dennoch gab es selbst in der tiefsten DDR-Zeit Ventile des Ausdrucks. Bei der Darstellung war das „wie“ oftmals wichtiger als das „was“. Dies führte auch zu einem besonderen Verständnis untereinander.

Gerade in festen Strukturen einer Diktatur wird man sehr empfänglich und sensibel für Symbolik. So wurden Bücher politischer gelesen, weil es ja keine freie Presse gab. Theaterstücke hat man politischer geschrieben und angesehen. Hat der Generalintendant Karl Schneider noch gesagt, dass das Stück „Der Auftrag“ vom Systemkritiker Heiner Müller nur über seine Leiche auf Magdeburger Bühnen komme, konnte er dessen Inszenierung schon 1987 in den Kammerspielen nicht verhindern. Der Samen, die Struktur in der DDR verändern zu wollen, keimte schon lange.

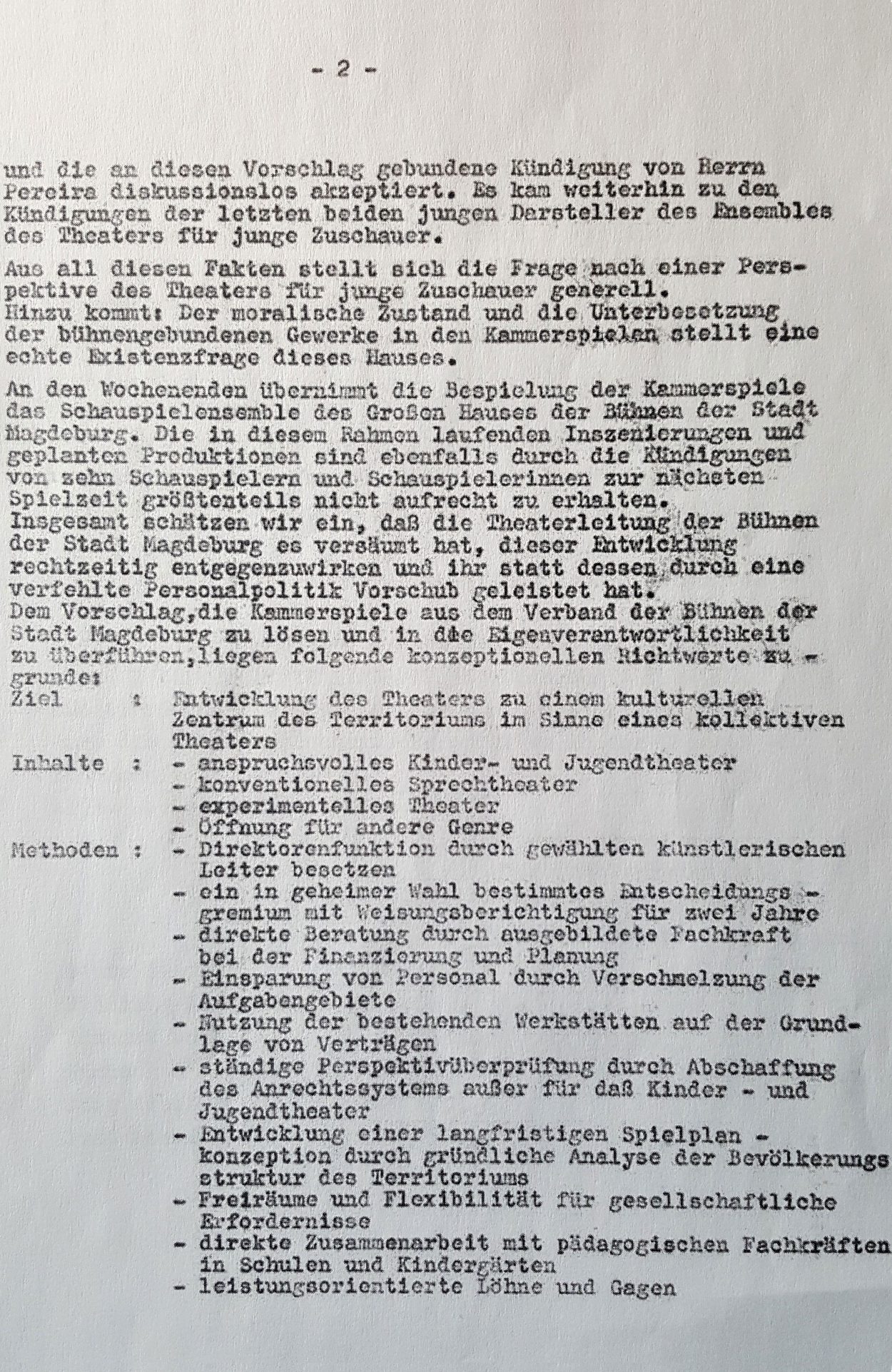

Der Samen der Veränderung trug aber nicht nur in der Politik, sondern auch innerhalb der Theaterbühnen Magdeburgs Früchte. Am 2. November 1989 ging ein offener Brief beim Ministerrat der DDR mit dem Betreff ein „Antrag für den Übergang der Kammerspiele Magdeburg in die Eigenverantwortlichkeit oder: Die Rettung eines Theaters in der Stadt Magdeburg“. Absender waren die Beschäftigten der Kammerspiele Magdeburg, die die heruntergewirtschaftete und nicht mehr tragbare Lage der Theaterstätte monierten.

Ich habe eng mit den Theaterleuten zusammengearbeitet, und wir waren sehr fasziniert von der Vorstellung, aus den Kammerspielen die Freien Kammerspiele zu machen, ein eigenständiges städtisches Schauspiel. Im August 1990 war es schließlich soweit: mit „Westgeld“, aber noch vor der Wiedervereinigung, wurde ein eigenständiges Theaterhaus gegründet, das die Kultur- und Kunstszene der Stadt im nächsten Dezennium stark prägte: die FREIEN Kammerspiele Magdeburg. Das war auch ein schöner Akt und ein Beispiel dafür, was alles gelingen kann.

Offener Brief an den Ministerrat

© Stadtarchiv Magdeburg, Sammlung Lück (Stiftung Kunst - und Kultur der Stadtsparkasse Magdeburg)

Elke Schneider: Eine DDR-Quotenfrau zieht ihre Fäden

Eine große Möglichkeitspalette sowohl im als auch außerhalb des Theaters erlebte einer der führenden Köpfe der damaligen Magdeburger Kulturszene: Elke Schneider. Sie ist – bei 30 Grad Celsius – ganz in schwarz gekleidet. Die blonden Haare zu zwei Zöpfen geflochten, in der Hand ein eleganter Gehstock. Ihre Ausstrahlung konnotiert: Ich bin eine Künstlerin. Ganz beiläufig und in aller Selbstverständlichkeit erwähnt sie, dass sie mit dem Generalintendanten Karl Schneider verheiratet war und mit ihm im Maxim-Gorki-Theater gearbeitet hat.

Wir haben uns bis zu seinem Tod wunderbar verstanden, aber die Ehe, die hatte sich erledigt. Zu der Zeit war ich Chefdramaturgin im Bereich Musik am großen Haus. Dann hat die Stadt, ich war nicht in der Partei, aber er, gesagt, dass es nicht gut sei, wenn zwei geschiedene Leute zusammen in einem Betrieb sind. So wurde ich gefragt, ob ich das Kabarett übernehmen möchte oder lieber zum Puppentheater gehen will. Ich hatte zwar auch eine Kabarett-Vergangenheit, war aber schon als freiberufliche Theaterjournalistin am Puppentheater tätig gewesen und schrieb Kinderstücke, die dort bereits aufgeführt worden sind. Daher fing ich 1980 als Künstlerische Leiterin im Magdeburger Puppentheater an und bin 1984 Intendantin geworden.

Bemerkenswert ist, dass „Intendantin werden“ als parteiloser Mensch in der DDR zunächst gar nicht möglich war. Elke Schneider ist der Partei aber nie beigetreten und schaffte es doch. Vereinzelt zeichnete sich hier „der Druck von unten“ bereits ab …

Der damalige Intendant ging nach Berlin und das Ensemble wollte, dass ich das übernehme, da ich sowieso schon die meiste konzeptionelle Arbeit dort gemacht hatte. Und da hat die Stadt erst gesagt: „Nee das geht nicht! Sie ist nicht in der Partei!“ Dann ist aber das Ensemble hingegangen und hat gesagt: „Wir möchten sie aber gern haben“. Daraufhin haben sie das dann erlaubt. Dann war ich ja eine Quotenfrau in der DDR: weiblich, geschieden, alleinerziehend, Hochschulabsolventin und Intendantin. Und schwups, obwohl ich in keiner Partei war, war ich überall drin: In der Gewerkschaft Kunst sowie im Vorstand vom Theaterverband, und habe so viel mit der Kulturpolitik zu tun gehabt. Zusammen mit meinen Kollegen konnten wir auch viele Sachen befördern oder verhindern.

Zum Andenken an die Verbannungszeit wurde im Museum des Puppentheaters Kasperle „hinter Gitter“ gestellt. © Olga Kruse

Ein Beispiel ist die Verbannung der Hauptfigur aus dem Kasperle-Theater, nämlich Kasperle selbst. Anfang der 50er Jahre durfte Kasperle in seinen eigenen Stücken nicht mehr mitspielen.

Er wurde von der Bühne verbannt, weil die von oben gesagt haben, dass seine Späße zu ordinär seien. Dann hat Kasperle eine Pritsche, mit der er öfter mal auf Krokodil und Teufel haut. Und da haben sie gesagt: „Nee, er löst seine Probleme mit Gewalt und wir sind ein gewaltfreies Land. Wir wollen keinen Krieg, keine Waffen und keine Pritschen von Kasperle. Der zweite Grund, der nie wirklich ausgesprochen wurde, aber maßtragend war, dass Kasperle von der Tradition her die Erlaubnis hat, mit dem Publikum in Dialog zutreten. Es beginnt schon mit der stereotypischen Frage zu Beginn „Seid ihr alle da?“ und dann antwortet das Publikum mit „Ja“. Die von oben hatten Sorge, dass Kasperle Dinge sagen könnte, die sie nicht beeinflussen konnten. Denn der Dialog mit dem Publikum ist Improvisation und steht in keinem Text.

Mit dem Theaterverband und der nächsten Generation der Puppentheaterdarstellenden gelang es, dass Kasperle wieder auf die Bühne durfte. Auch hier wurde wieder mal „Druck von unten“ gegen die Obrigkeit gemacht, woraufhin sie ihre Zügel weiter lockerte. Zugleich betont Elke Schneider, dass das Puppentheater insofern „ein geschützter Raum“ gewesen ist, da es sich ja „nur“ um Puppen, also lebloses Material handelte, das hauptsächlich für die Bespaßung von Kindern verwendet wurde. Ihrer Meinung nach war dies der Grund dafür, dass niemand so genau hingesehen hat.

Dabei kann man sich im Puppentheater die Menschen selber machen. Die menschlichen Schauspieler musst du so nehmen wie sie sind. Im Puppentheater kann man mit Bedeutungsgrößen arbeiten. Das machen auch Kinder beim Zeichnen: Diejenigen, die sie nicht leiden können, machen sie klein und einfarbig und die, die sie mögen malen sie groß und bunt. Auf die Art zu spielen, unterscheidet sich zu Schauspiel gewaltig. Überhaupt war im Puppentheater das große Staunen für mich angesagt. So etwa beim Stück „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ von Brecht. Da führten die Spieler große Marionetten vor sich auf der Bühne und trugen dabei selbst Trenchcoats. Das sah aus wie die Gestapo! Auf diese Weise war die Manipulation der Menschen immer präsent. Und das auf eine Art, die Schauspiel so nicht darstellen konnte.

Im Sommer wurden abends „Hofspektakel“ für Erwachsene angeboten, die stets mit einer politischen Botschaft versehen waren.

In den 60er Jahren war das noch zögerlich, da hatten wir Vorgaben und mussten deutsche Märchen spielen, Märchen unserer befreundeten Völker und dann auch Gegenwartsstücke, die waren dann schon politischer. Anfang der 80er Jahre wurde es deutlich, dass die Menschen Fragen stellten, zur Politik, zur Gesellschaft, zum Land, in dem wir leben, zu einzelnen Entscheidungen. Da waren wir im Puppentheater auch mit von der Partie. Wir haben Missstände, die in Magdeburg waren, aufgegriffen, wie etwa das Bauwesen, medizinische Probleme, also die ärztliche Versorgung, im Grunde sämtliche Alltagsprobleme. Wir nahmen vermehrt westdeutsche Autoren in unser Repertoire, etablierten Anti-Helden und thematisierten Individualität jenseits staatlicher Normen. Die zunehmende Politisierung war nicht offensichtlich, sondern lief immer auf einer zweiten Ebene. Das macht Spaß.

Auch wenn kein Stück von Elke Schneider gänzlich verboten wurde, hatte sie vereinzelt, wegen der von ihr favorisierten symbolhaften Sprache, Zensuranweisungen bekommen, wie etwa bei dem Handpuppenstück für Kinder „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“.

Das Stück begann damit, dass ein Wächter ganz verzweifelt bei einem verdorrten Apfelbaum stand und sagte: „Es ist kein Leben mehr in diesem Land“. Dann kamen die von der Abteilung Kultur von der Stadt und sagten: „Den Satz müssen wir streichen!“ Aber das waren alles Einzelfälle. Merkwürdige Geschichten spielten sich genauso im Menschentheater ab, als zum Beispiel „Wilhelm Tell“ nicht mehr aufgeführt werden durfte, aufgrund des Satzes „Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern“. Die ganze Zeit vor der Wende, also vor November und Oktober, war insofern interessant, dass man in den Jahren davor beobachten konnte wie das Theater und Kabarett sehr wichtig wurde. Die Leute waren wahnsinnig aufmerksam und suchten immer, sowohl im Puppen- als auch in Menschentheater das, was die Zeitung nicht erzählt hat. Dadurch hatten wir ein tolles Publikum.

In allen Sphären summierten sich die einzelnen Vorfälle und kulminierten schließlich im Herbst 89. Jene Zeit gestaltete die Puppentheaterintendantin sehr aktiv mit.

Der DDR-Trotz brach aus, als sie den 40. Jahrestag der DDR ganz groß feiern wollten. Es wurde befohlen, dass jeder sich ein Festprogramm ausdenkt. Zu der Zeit sind am Menschentheater die Schauspieler schon aus ihren Rollen getreten. Ich schrieb als Antwort darauf eine Politrevue mit dem Titel „Seid lustig, verdammt nochmal!“. Da habe ich viele politische Ereignisse zusammengebracht. Wir hatten auch eine Kasperbude, in der sich jeden Tag Kasperle und Gretel über die aktuellen Ereignisse, die am Abend vorher im Fernsehen liefen, unterhielten. Da waren die Leute durchaus auch ängstlich und manche haben gefragt, ob sie verhaftet werden, wenn sie sich die Stücke ansehen. Angst hatte ich keine. Gerade hier bin ich bis zur äußersten Grenze gegangen, wo ich dachte das geht. Mich haben sie weder verhaftet noch befragt. Als Honecker abgesägt wurde und Krenz kam, da hat man schon gesagt, dass die das lange nicht mehr machen werden.

Eines der Hauptereignisse während der Friedlichen Revolution war die Kundgebung der Künstlerverbände auf dem Domplatz des 4. November 1989. Elke Schneider stand als Vorsitzende der Sektion Puppentheater beim Theaterverband auf der Bühne vor der Masse der Demonstrierenden.

Die Veranstaltung war irgendwie gespenstisch. Keiner von uns konnte einschätzen, wie die Sache ausgeht, ob alles friedlich bleibt. Ich war auch aufgeregt muss ich sagen. Und ich wollte auch dem Bürgermeister die Wahrheit sagen. So stand ich da und sah mir die 50.000 Menschen an. Mir haben nicht die Knie gezittert, ich dachte mir nur: „Das haben sie nun davon“ (lacht). Dann passierte etwas sehr Absurdes. Einer von der SED-Bezirksleitung kam zu mir vor – in dem Augenblick waren die Mikrofone noch aus – und sagte zu mir: „Du musst keine Angst haben, wir stehen ja hinter dir.“ Dann habe ich mich umgedreht und gesagt: „Ich denke du irrst dich, ich stehe vor euch!“

Audio © Elke Schneider